「人物」齐白石——书画篆刻渐成名

1890-1901

书画篆刻渐成名

放弃木匠手艺,开始专业画匠生涯的齐白石,并非一夜成名,1890—1901年间,他经历了十年以卖画为生的时光。也正是这十年的苦学,从点滴间积淀了未来的一切。

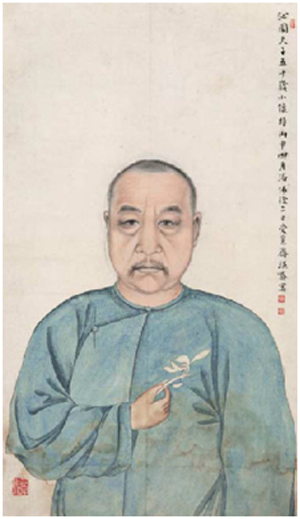

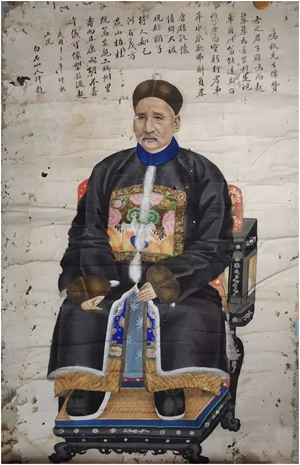

《沁园夫子五十岁小像》

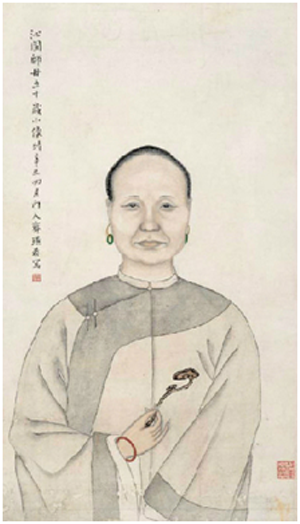

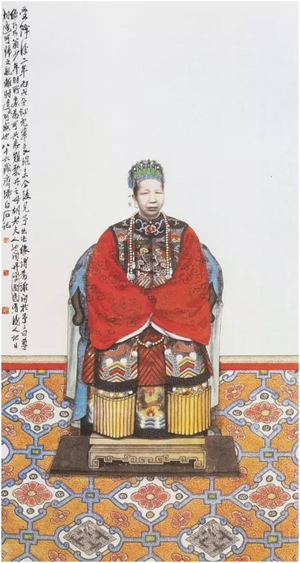

《沁园师母五十岁小像》

《鸣秋先生像》

《黎夫人像》

画在锅里煮

1890——1894此间,他继续刻苦攻读唐诗、《孟子》等。刚刚开始以画为生的齐白石,家景还并不宽裕,常常为了为了灯盏缺油,一家子抹黑上床。

“村书无角宿缘迟,二七年华始有师,灯盏无油何害事,自烧松火读唐诗”

——齐白石《往事示儿辈》

诗作于白石70岁,想起当年借朋友王训《长庆集》,白天没有闲暇,只有晚上回家才能阅读,因家里没有灯油,烧了松柴。借着柴火光亮对付着读完

这时期他除画神像外,兼画山水人物,花鸟草虫,尤以仕女为多,人称“齐美人”。

《黛玉葬花》

《进酒图》

“那时,我已并不专搞画像,山水人物,花鸟草虫,人家叫我画的很多,送我的钱也不比画少。尤其是仕女,几乎三天两朝有人要我画的,我常给他们画些西施、洛神之类,也有人点景要画细致的,像文姬归汉、木兰从军等等。

——齐白石自传

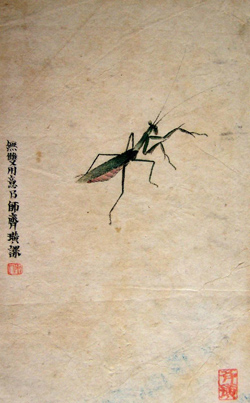

齐白石的画如果一开始就纯是大写意花鸟,则很难被人们所接受,难有更广阔的市场。齐白石运用早期做木匠学过工笔的优势,在大笔大墨的花草中加入工笔的昆虫,迎合了人们两种心态:其一是买者觉得有工笔的昆虫,实在花了工夫,不是随意涂两笔,认为花了钱值得。其二是迎合了广大群众所理解的“生动”,一般人认为画花鸟画一定要有花有鸟,才能算是花鸟画,一动一静,画面才生动,才不会死气沉沉。在艺术上他将一工一写两种看似矛盾的手法,结合得天衣无缝。

凭着画作开始小有名气的齐白石,生意越做越好,一家人的生活也也慢慢有了转机,祖母也戏谑“阿芝!你倒是没有辜负这支笔,从前我说过,哪见文章锅里煮,现在我看见你的画缺是在锅里煮了!”

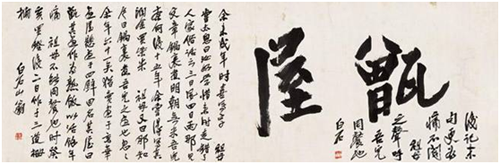

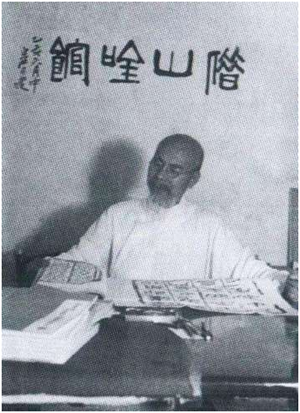

《甑屋》

我知道祖母是说的高兴话,就画了几幅画,挂在屋里,又写了一张横幅,提了“甄屋”两个字,意思是:“可以吃得饱啦,不至于像以前锅里空空的了。”

——齐白石自传

这期间,画作渐成风格的齐白石,也经多方教导,学得与画相关的各种手艺,有一次萧芗荄来到胡沁园家里裱画,在胡沁园的建议下,他开始跟萧芗荄学裱画,经过半年多的学习,他不仅学会了裱新画,还学会了难度最大的揭裱旧画。一张破损、陈旧的原画,经他的手,能揭得不损分毫,能裱得清新悦目,凡破损的地方补得天衣无缝,污点、黑点也冲洗得干干净净。

莲花砦下梅公祠

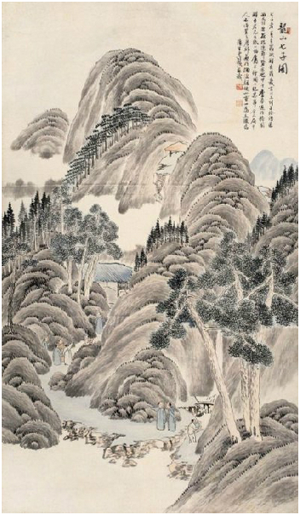

1894年他与王训等发起组织诗会,成立了“龙山诗社”,齐白石年最长,被推为社长。同时他经好友黎薇荪介绍跟刻印能手黎铁安学习篆刻,由于他是雕花木工出身,刀功精湛,天分亦非比寻常。很快,他自学钟鼎篆隶,拜黎铁安为师,与善于治印的黎德恂朝夕切磋。先生见白石如此用心,便拿出私藏的丁龙泓、黄小松刻印的拓片,细细评赏。夏秋之际,齐白石挑一担谷箩,从南泉冲的水塘里挑来一担黑的楚石,刻了磨,磨了刻,如此以往,白石的篆刻渐渐也有了名气,找他来刻印的人也越来越多。从此,诗、书、画、印开始支撑起齐白石的春、夏、秋、冬。同样在这方水土上生存,他的审美,他的旨趣,他的情味,以及他的心性,都变得与众不同。

《龙山七子图》

虽在家乡已小有名气,但于34岁之前的齐白石来说,世界不在远方,而在心里。他甚至连湘潭的县城都不曾到过。

第一次来湘潭,是去郭公馆画像。郭人漳与夏午诒,走进他的世界。郭人漳,清末名将郭松林之子,曾参与华兴会,其思想之激越可想而知。夏午诒,则集名士与官宦一身。这次遇见,为他日后人生的出游、艺术的出走,都埋下了伏笔。

1899年,齐白石35岁,那是一个值得铭记的春天。这一年,籍在湘潭的荆楚大儒王闿运先生正在东洲岛担任船山书院山长。其中,龙山诗社社友张登寿(铁匠出身)已入先生门下。在他的引荐下,齐白石来到湘潭,拜见了先生。闿运先生细细看过白石所携的印谱和画作之后,话语和笑容亦如春风十里。他欣然赞曰:“又一个寄禅、张先生哪!”

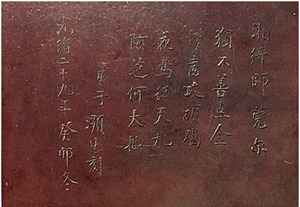

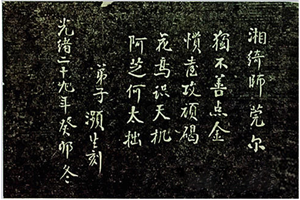

齐白石送给恩师王闿运的竹雕刻款

寄禅者,乃生于湘潭的诗僧八指头陀。张先生,正是眼前的铁匠出身的张登寿。先生说,你今后的成就必定在绘画上,曹霸、韩干当不足法也。在往返船山书院的日子,齐白石又结识了衡州府众多书画家。

到了秋天,他又结识了同为王门弟子的杨度兄弟。杨度,这个17岁就中过举人,后随王先生醉心于帝王术多年之后,独自赴日留学。他对白石的艺术天才极为赏识。在长洲岛,王闿运杨度之弟杨钧与齐同住一室。此二人,更是相见恨晚,竞日谈书论画。

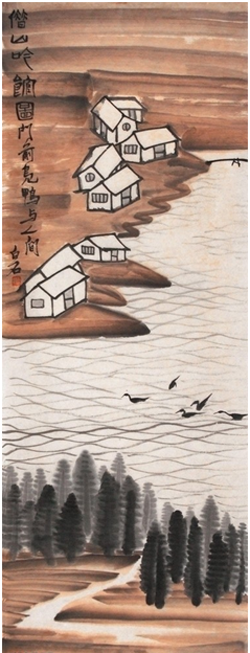

就在那两年,白石游南岳,归而作《南岳全景图》。画成之日,但见着色浓艳,层峦叠嶂,画得气象万千、泼墨淋漓、熠熠生辉,此画之润格高达320两银子,一时远近轰动。齐白石从此租下离白石铺不远处的梅公祠,并取名“百梅书屋”。后在院内盖一小屋,名“借山吟馆”。从沁园先生家的“藕吟馆”到“百梅书屋”,梅香、鹤影、荷露,悄然见证着齐白石的艺术时空,见证着其诗、其书、其画、其印的日臻化境。

梅公祠边,梅花之外,还有很多木芙蓉,花开时好像铺着一大片锦绣,好看得很。梅公祠内,有一点空地,我添盖了一间书房,取名借山吟馆。房前屋后,种了几株芭蕉,到了夏天,绿荫铺阶,凉生几榻,尤其是秋风夜雨,潇潇簌簌,助人诗思。我有句云:莲花山下窗前绿,犹有挑镫雨后思。这一年我在借山吟馆里,读书学诗,做的诗,竟有几百首之多。

——齐白石自传

《借山吟馆图》

朋友问我:“你的借山吟馆,取了借山两字,是什么意思。”我说:“意思很明白,山是我所有,我不过借来娱目而已!”

扫一扫,掌握最权威最及时的信息动态

画在锅里煮画在锅里煮

画在锅里煮